Je mange, donc je binge

Les jeunes mangent souvent seuls, devant une série ou une vidéo YouTube. Ils cherchent à souffler, à remplir un vide, ou simplement à ne pas penser. Derrière ces repas numériques, une autre façon de vivre le quotidien et de s’écouter.

Un écran entre soi et l’assiette, une vidéo en fond. Une pratique simple, très répandue chez les jeunes adultes. Chez les 18-24 ans, 65 % déclarent aimer manger seuls devant un écran, selon un sondage OpinionWay pour Président. C’est bien plus que la moyenne nationale. Une pratique qui illustre un rapport singulier au repas dans cette classe d’âge.

L’écran devient une présence, une béquille émotionnelle. Cette solitude, certains la choisissent. D’autres la subissent. Philippine, 22 ans, vit seule à Paris depuis le début de ses études. « Manger devant une vidéo, c’est devenu une habitude. Au départ pour ne pas m’ennuyer, maintenant parce que c’est le moment qui me détend. »

Les jeunes interrogés pour cet article font la différence : à plusieurs, pas d’écran. Mais seuls, l’écran devient le compagnon de table. Youtube, Netflix, Prime video… Une série, un podcast, les réseaux, un appel FaceTime… Peu importe le support, l’objectif reste le même : ne pas être face au vide. « Il y a des gens qui mangent de manière émotionnelle. Ils peuvent manger pour répondre aux émotions qu’ils vivent à travers ce qu’ils sont en train de regarder. La peur, la tristesse, ça peut réveiller certains traumatismes chez eux. Donc, ils vont aller chercher du réconfort dans l’alimentation », explique Laurence Haurat, psychologue et diététicienne aux 34 mille abonnés sur Instagram. Pour elle, cette pratique n’est pas sans effets sur le corps. « L’écran capte l’attention, occupe la vue et l’audition. Il nous déconnecte de nos sensations de faim et de satiété. »

Ce que l’écran remplace

Une étude publiée en 2020 dans la revue Frontiers in Psychology confirme ce constat : l’utilisation du smartphone pendant les repas entraîne une augmentation significative de l’apport calorique chez les jeunes, car elle interfère avec la conscience alimentaire et perturbe les signaux de satiété. « Parfois, les moments de binge-watching rencontrent des moments de binge-eating, où l’on mange de façon excessive, de manière hyperphage », avance Laurence Haurat.

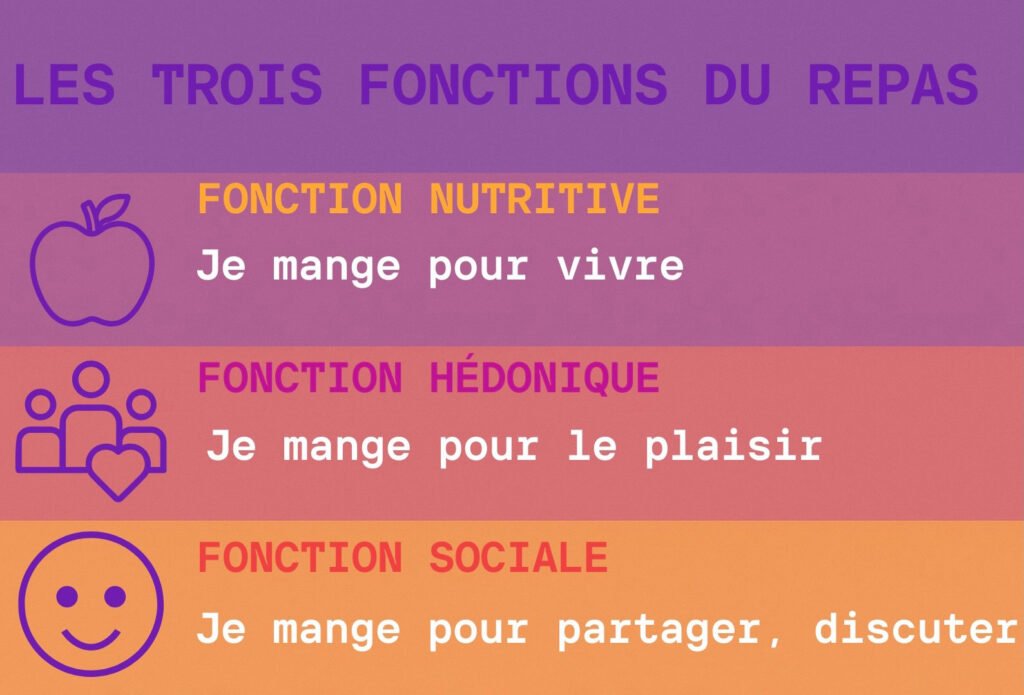

Autre conséquence : la perte d’une des fonctions du repas. « Manger, c’est un acte qui a trois fonctions, rappelle Laurence Haurat. Une fonction nutritive : je mange pour vivre. Une fonction hédonique : je mange pour le plaisir. Et une fonction sociale : je mange pour partager, transmettre, rire, discuter. » Manger devant un écran, seul, gomme souvent cette dernière. La dimension collective du repas s’efface, remplacée par une forme de compagnie artificielle.

Julie, 22 ans, le dit sans détour : « Si je mange sans écran, je m’ennuie. » Mais, parfois, elle aimerait pouvoir juste être seule avec ses pensées. C’est ce paradoxe que pointe aussi la psychologue : « On peut espérer le vide, la pause sociale. Et en même temps, avoir besoin de remplir différemment. » Alors, on scrolle, on clique, on laisse l’algorithme choisir pour nous.

Un instant à soi

Au fil des témoignages, une autre motivation se dessine : reprendre la main sur son emploi du temps, dans une vie souvent dictée par les contraintes scolaires ou professionnelles. Noé, 25 ans, parle de ce moment comme d’un « souffle » : « C’est le seul moment de la journée où je fais exactement ce que je veux. »

Certaines pratiques nuancent le tableau. Agathe, 23 ans, raconte qu’il lui arrive aussi de simplement mettre de la musique pendant ses repas en solo. « Parfois j’écoute une playlist car j’ai n’ai pas forcément envie de regarder une vidéo. » Un choix que Laurence Haurat salue : « Le podcast, la musique ou la radio ont un impact bien moindre. Ils occupent moins de sens, laissent plus de place à la conscience de ce que l’on mange. » Une alternative plus douce, qui pourrait réconcilier solitude et présence.

Le souhait de renouer avec des repas partagés, nombreux sont ceux qui l’expriment. Si manger seul devant un écran est devenu une norme temporaire pour beaucoup d’étudiants, elle reste souvent liée à une situation transitoire : vivre seul, découvrir l’autonomie. Mais dans dix ans ? Presque tous espèrent partager leurs repas avec d’autres. Retrouver des discussions à table, du lien, un rythme commun. Comme si ce moment collectif, même affaibli, restait un idéal intact.

Mon utilisation de l’IA

Notre média portant sur le futur, j’ai voulu tester un usage poussé – volontairement excessif – de l’intelligence artificielle générative, en l’occurrence ChatGPT. Cette démarche part d’une conviction : si l’IA ne remplacera pas les journalistes, elle les accompagnera demain dans l’exercice de leur métier. L’objectif était double : identifier les limites d’une telle approche, et faire un état des lieux, en pratique, des capacités actuelles de l’outil.

J’ai donc utilisé ChatGPT à toutes les étapes possibles de la réalisation de l’article : affinage de l’angle, identification des interlocuteurs, préparation de l’interview, et écriture – presque intégrale – du texte. L’écriture ne représente qu’une part du travail journalistique, mais c’est une part structurante, encore plus dans un format court de type news.

C’est l’IA qui m’a suggéré Laurence Haurat comme interlocutrice, puis proposé une série de questions à partir des témoignages que j’avais recueillis, et des études sur le sujet que je lui avais transmises. Après l’interview, que j’ai réalisée moi-même, je l’ai retranscrite avec l’aide de l’outil TurboScribe, avant de l’envoyer à ChatGPT.

Pour l’écriture de l’article, je lui ai d’abord demandé d’identifier les thèmes les plus significatifs dans les propos de l’experte, puis de repérer dans les témoignages les extraits les plus pertinents pour chaque thème. À chaque étape, je lui ai demandé de me montrer les résultats pour valider la cohérence. Je lui ai également envoyé un de mes articles de 30 000 signes pour qu’il assimile mon style d’écriture.

Voici le premier prompt que je lui ai formulé :

« Je voudrais maintenant que tu m’écrives l’article complet. Il faut un article journalistique de 4000 signes/caractères, espaces compris. Tu penses bien à l’accroche et la chute. Tu dois faire discuter les témoignages et les citations de Laurence Haurat. Prend en compte les grands thèmes identifiés. Tu ne pourras pas tous les développer donc fais les choix comme un journaliste professionnel, c’est-à-dire : garde ce qui te semble le plus intéressant, le plus percutant et le plus important. Je veux que tu écrives dans mon style d’écriture. Pour cela, utilise l’article que je t’ai envoyé. Attention, il s’agit d’un format long type magazine donc avec une accroche littéraire longue. Pour cet article de type news et court, l’accroche doit être percutante, efficace, tout en conservant un ton journalistique. Veille à ce que tout s’enchaîne bien. Bref, écris-moi un article digne d’être publié dans un très bon média reconnu. »

J’ai volontairement évité de lui dire d’écrire pour une cible jeune, estimant que mon style est déjà accessible, et craignant qu’il ne tombe dans des formulations caricaturales.

Si le premier résultat n’était pas si loin de ce que je voulais, il m’a fallu affiner ensuite avec une dizaine de nouveaux prompts pour ajuster le ton, le rythme, les enchaînements, ou encore la place des citations.

Mais les limites d’un tel usage sont bien réelles. D’abord et avant tout, la principale est écologique : de nombreuses études ont montré le coût environnemental énorme de l’IA générative. Une simple recherche ChatGPT consomme dix fois plus d’énergie qu’une recherche Google, selon l’agence internationale de l’énergie (AIE).

D’autres limites sont éditoriales. En ne préparant pas entièrement l’interview moi-même, j’ai sans doute moins creusé le sujet, ce qui a réduit ma capacité à relancer efficacement. Et dans le traitement des matériaux récoltés, c’est aussi l’IA qui a fait une part importante des choix éditoriaux. Paradoxalement, je ne suis pas certain d’avoir gagné du temps par rapport à une rédaction classique – mais c’est aussi lié au fait que c’était ma première utilisation de ChatGPT dans cette configuration. Enfin, il y a une dimension plus intime, plus subjective : le sentiment d’une perte de plaisir dans l’écriture, et celui que le produit fini ne m’appartient pas entièrement.

Une piste d’avenir pourrait être une utilisation plus raisonnée et ciblée : faire appel à l’IA en second temps, pour enrichir ou challenger un travail déjà amorcé, affiner une accroche, ou tester d’autres angles. Une fois les questions préparées, les tester avec ChatGPT et demander d’autres idées ; une fois le premier jet écrit, demander des propositions d’améliorations, etc…

Nils Leprêtre